Бобруйская крепость, гибель коменданта Берлина и открытие «Мараканы». Этот день в истории: 16 июня

16 июня 2025

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 16 июня в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости».

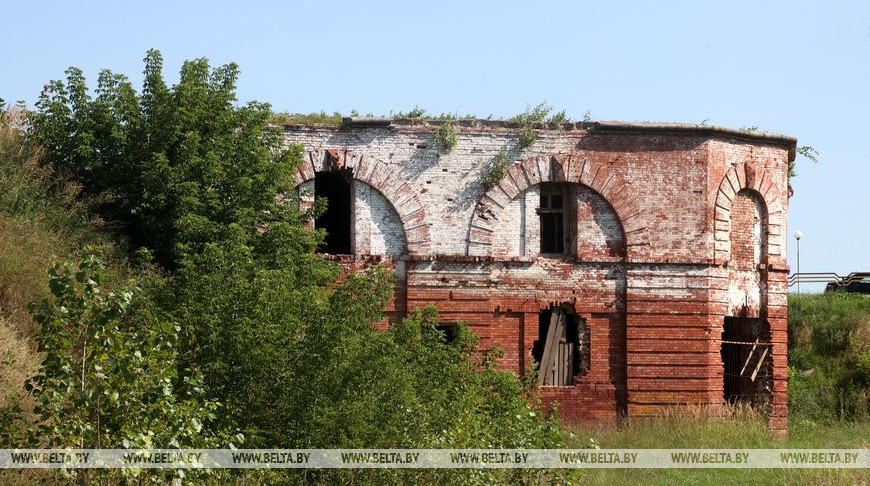

1810 год. Александр I подписывает указ о строительстве Бобруйской крепости, ставшей одним из ключевых оборонительных сооружений Российской империи начала XIX века

Фото БЕЛТА

Тогда государство озаботилось укреплением западных границ на фоне растущих угроз со стороны наполеоновской Франции. По проекту знаменитого инженера, генерал-майора Карла Оппермана, крепость возводилась на правом берегу Березины, в месте слияния с рекой Бобруйкой, на территории старого города и бывшего средневекового замка.

План строительства требовал масштабной перестройки городской территории: было снесено множество жилых домов, а также несколько церквей, монастырь, ратуша и другие исторические здания. Жители вынужденно переселялись в пригородные районы. Возведение крепости велось с использованием всего самого передового, что существовало на момент строительства в фортификации, с большим военным присутствием — в строительстве принимали участие около 50-ти батальонов, что в общей сложности составляло около 35 тыс. человек.

К 1812 году Бобруйская крепость насчитывала пять бастионов, а к 1820-му была завершена постройка остальных семнадцати. Во время Отечественной войны 1812 года крепость сыграла стратегическую роль. Здесь отдыхали и пополняли запасы, а уходя, смогли оставить больных и раненых войска 2-й Западной армии Петра Багратиона, что позволило ей благополучно соединиться с 1-й Западной армией под командованием Барклая де Толли в Смоленске. В дальнейшем небольшой гарнизон крепости, блокированный 20-тысячным войском наполеоновской армии, четыре месяца держал оборону, одновременно нанося большой урон врагу, которому так и не удалось покорить бобруйскую твердыню.

Крепость не раз становилась ареной важных исторических событий: в 1823 году здесь расквартировалась 9-я пехотная дивизия, в рядах которой служили будущие декабристы — М. Бестужев-Рюмин, С. Муравьёв-Апостол и др. В том же году ими был разработан «Бобруйский» план восстания, нацеленный на захват императора Александра I во время смотра войск в крепости, однако идея не получила поддержки. После подавления революционных движений крепость была превращена в тюрьму для декабристов и других политических заключенных.

Со временем крепость в Бобруйске утратила стратегическое значение, так как оказалась удаленной от границ империи. В 1886 году ее переоборудовали в тыловую складскую базу армии. В то же время сам город Бобруйск стал важным торгово-транзитным центром благодаря прокладке в 1873 году Либаво-Роменской железной дороги, что способствовало развитию промышленности и городской жизни за пределами крепости.

Во время Великой Отечественной войны немецкие захватчики использовали крепость как лагерь смерти, уничтожив здесь около 60 тыс. мирных жителей и военнопленных.

Бобруйская крепость остается одним из значимых памятников военной архитектуры XIX века, рассказывающим не только об обороне и войнах, но и о сложных судьбах людей, связанных с историей Беларуси и борьбой за свободу.

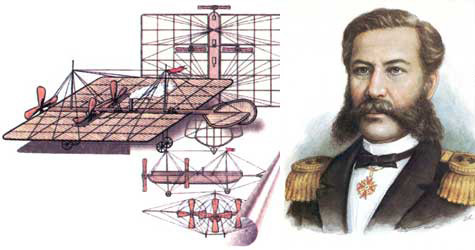

1880 год. Изобретатель Александр Можайский подает в Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов заявку на привилегию на воздухолетательный снаряд

По итогам ее рассмотрения был выдан первый в России патент на самолет. Постройка была завершена в 1883 году, о чем в своем докладе на совместном торжественном заседании научных обществ Российской империи, посвященном 100-летию воздухоплавания, сообщил русский морской офицер, изобретатель, занимавшийся разработкой летательных аппаратов тяжелее воздуха, Владимир Спицын: «Снаряд капитана 1-го ранга Можайского в настоящее время уже окончен в натуральную величину и будет приводиться в движение с помощью двух паровых машин».

Документов, подробно описывающих испытания самолета Можайского, не сохранилось. В Военной энциклопедии Сытина (изд. 1914 г.) об этом сказано так: «Первый полет аэроплана на военном поле в Красном селе дал результаты неважные: аппарат отделился от земли, но, будучи неустойчивым, накренился набок и поломал крыло. Дальнейших опытов не было за неимением средств. Аппарат Можайского интересен как первая практическая попытка построить большой аэроплан».

По оценке советских специалистов, несмотря на ряд конструктивных недостатков, обусловленных отсутствием необходимой научно-технической базы для проектирования летательных аппаратов тяжелее воздуха, самолет Можайского обладал высоким для своего времени техническим уровнем.

В 1950 году Всеволод Пудовкин снял художественный фильм «Жуковский», в котором имеется эпизод с испытаниями самолета Можайского. Для съемок был изготовлен его макет в половину натуральной величины. В 2016 году вышел роман Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила», сюжетную основу которого составляет фантастически переосмысленная история создания самолета Можайского.

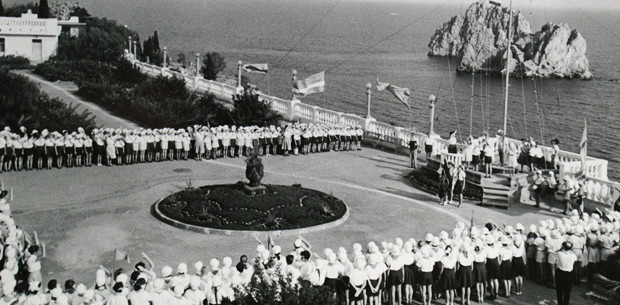

1925 год. В Крыму, недалеко от поселка Гурзуф, на берегу Черного моря открывается Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»

Изначально он был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. В первый год в нем отдохнули около 300 детей.

Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Позже на берегу построили легкие фанерные домики. С появлением в 1930-х годах зимних корпусов «Артек» был переведен на круглогодичную работу.

В годы Великой Отечественной войны лагерь был эвакуирован в Сталинград, затем на Алтай. В августе 1944-го открылась первая послевоенная смена, а через год территория лагеря была увеличена до нынешних размеров. В 1960-е годы активно развивались международные связи «Артека», шло масштабное строительство, открылись новые комплексы.

В СССР путевка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и для иностранных школьников. Лагерь часто посещали именитые гости, в том числе Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Индира Ганди, Джавахарлал Неру и многие другие.

В 1990 году в результате реорганизации Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» превратился в Международный детский центр «Артек», специализирующийся на организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

1945 год. В автокатастрофе погибает первый комендант Берлина, генерал Николай Берзарин

Прежде чем возглавить советскую военную администрацию в Берлине, герой Советского Союза, командующий 5-й ударной армией Николай Берзарин прожил всего 41 год. Недолго пробыл он и в должности коменданта бывшей столицы рейха — всего 54 дня, но на долгие годы оставил о себе добрую память в сердцах людей.

Маршал Жуков назначил Берзарина первым советским комендантом и начальником советского гарнизона Берлина 24 апреля 1945 года, еще до подписания акта о безоговорочной капитуляции, а уже 14 мая в городе стало функционировать трамвайное сообщение, 16 мая начали работать с частичной мощностью заводы по производству газа и водопроводные станции, снова функционировала канализация.

За три недели своего единоличного правления в Берлине Берзарин успел многое. Прежде всего, заслуга генерала в спасении берлинцев от голодной смерти и эпидемий. Наиболее известное его нововведение — раздача бесплатного молока в школах. Это практика оказалась настолько популярной, что потом была введена едва ли не по всей Европе, включая Великобританию (отменила раздачу молока Маргарет Тэтчер). В короткие сроки Николай Эрастович сумел наладить в разрушенном мегаполисе и культурную жизнь.

Берзарин погиб в автокатастрофе в берлинском районе Фридрихсфельде 16 июня 1945 года. Согласно официальной версии (есть и другие), причиной аварии явилось то, что генерал, ездивший до этого по Берлину на двухколесном американском мотоцикле Harley, в то утро впервые сел за руль подаренного ему накануне трофейного немецкого Zündapp KS 750 с коляской, и не справился с управлением. На перекрестке Шлоссштрассе и Вильгельмштрассе (ныне — Ам-Тирпарк и Альфред-Ковальке-Штрассе) наперерез шла колонна советских грузовиков со стройматериалами. Мотоцикл генерала на скорости 70 км/ч приблизился к перекрестку, и Берзарин, решив проскочить сквозь колонну, нажал на газ. Однако сказались отсутствие навыков езды на мотоцикле с коляской — генерал потерял управление и, ударившись о левый борт грузовика, получил множественные тяжелые ранения головы и груди, от которых скончался на месте. Вместе с ним погиб и его ординарец, сидевший в коляске мотоцикла.

Проводить в последний путь первого коменданта Берлина пришли около тысячи представителей гражданского населения города.

Много лет Берзарин числился почетным гражданином Берлина, однако в 1992 году, после объединения Германии, был лишен этого звания. Новые власти решили одним махом покончить со всем, что осталось от прежнего коммунистического режима. Однако берлинцы не забыли сделанного Николаем Эрастовичем для города в его самые тяжелые послевоенные дни, и в 2003 году звание почетного гражданина Берлина Берзарину возвратили.

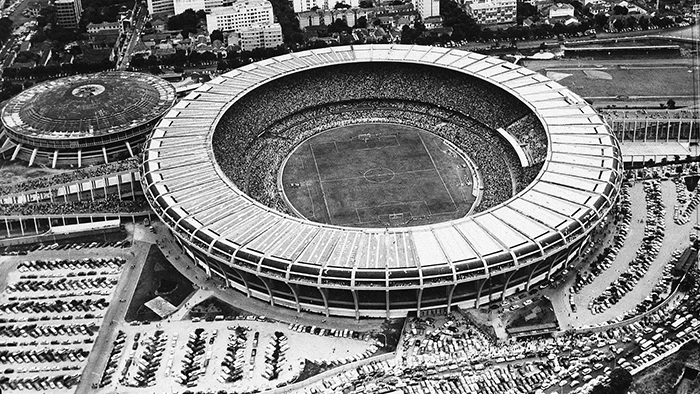

1950 год. В Рио-де-Жанейро открывается футбольный стадион «Маракана», долгое время остававшийся крупнейшим в мире

Стадион открыли за месяц до старта финального турнира IV чемпионата мира по футболу, первого после 12-летнего перерыва, вызванного мировой войной. 16 июля 1950 года финальный матч между сборными Бразилии и Перу собрал на трибунах 199 854 человека — рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса и, к слову, не побитый до сих пор. В историю тот матч вошел не только из-за количества зрителей, но и благодаря сенсационной победе сборной Уругвая над безусловным фаворитом — Бразилией.

Мало кто знает, что «Маракана» — неофициальное название стадиона: официально с 1966 года он носит имя Марио Фильо, бразильского спортивного журналиста, благодаря которому и был реализован проект строительства этой футбольной арены.

Раньше на «Маракане» поле от трибун отделяли рвы с водой трехметровой глубины. Их устроили вовсе не для того, чтобы зрители не прорывались на поле, как полагают многие, а в целях сбора и отведения воды с трибун во время тропических ливней. Однако при реконструкции стадиона к ЧМ-2014 рвы убрали. Теперь водосток идет с крыши в специальные резервуары, вода из которых используется в том числе в туалетах стадиона.

Тогда же убрали и ставший частью бразильской футбольной культуры знаменитый «жерал» — стоячие места за воротами и скамейки, где размещались самые бедные болельщики. Стоимость билета — один доллар — была чисто символической, что позволяло почти каждому присутствовать на матче любимой команды. Однако согласно современным требованиями ФИФА, на стадионе должны быть исключительно пронумерованные сиденья. В итоге после реконструкции на «Маракане» осталось всего 78 838 мест вместо прежних 199 854 мест, что лишило стадион статуса самой вместительной на тот момент футбольной арены Южной Америки.

Помимо проведения матчей мировых чемпионатов 1950 и 2014 годов, на «Маракане» было сыграно четыре игры Олимпийского футбольного турнира 2016 года, а в 2000-м здесь прошел финал Клубного чемпионата мира — нового турнира, учрежденного ФИФА. Свой 1 000-й гол Пеле забил именно на «Маракане». Произошло это 19 ноября 1969 года. Иоанн Павел II трижды служил мессы на «Маракане»: в 1980, 1987 и 1997 годах.

Со знаменитым стадионом связано и одно историческое достижение советского футбола: именно на «Маракане» сборная СССР первый раз в своей истории одолела сборную Бразилии. Это произошло 15 июня 1980 года в товарищеском матче в честь 30-летия со дня открытия стадиона и 10-летия победы сборной Бразилии в IX чемпионате мира. Команда Константина Бескова победила со счетом 2:1 и завоевала специально изготовленный красивый Кубок.

«Я запомнил ту игру на всю жизнь! — делился с журналистами игрок сборной СССР Вагиз Хидиятуллин. — Что там творилось! Фантастическая обстановка, больше ста тысяч зрителей. До нас на этом же поле играли бразильские ветераны, и, когда мы вышли на поле, они встали за воротами и наблюдали за ходом матча. Можно всю жизнь играть на самом высоком уровне, но не почувствовать такое. Мы прикоснулись к истории и сами вошли в нее. После этого нашу команду стали уважать уже во всем мире».