Два поколения 100-летних долгожителей: история семьи Ивановых из поселка Лекерта

8 мая 2025

Ераст Андреевич Иванов с портретом своего отца, Андрея Харитоновича

Семья Ивановых из поселка Лекерта удивительна своими столетними долгожителями. Вехи истории, события из учебников – это что-то, о чем дети и внуки слышали из уст близких людей: отца, деда.

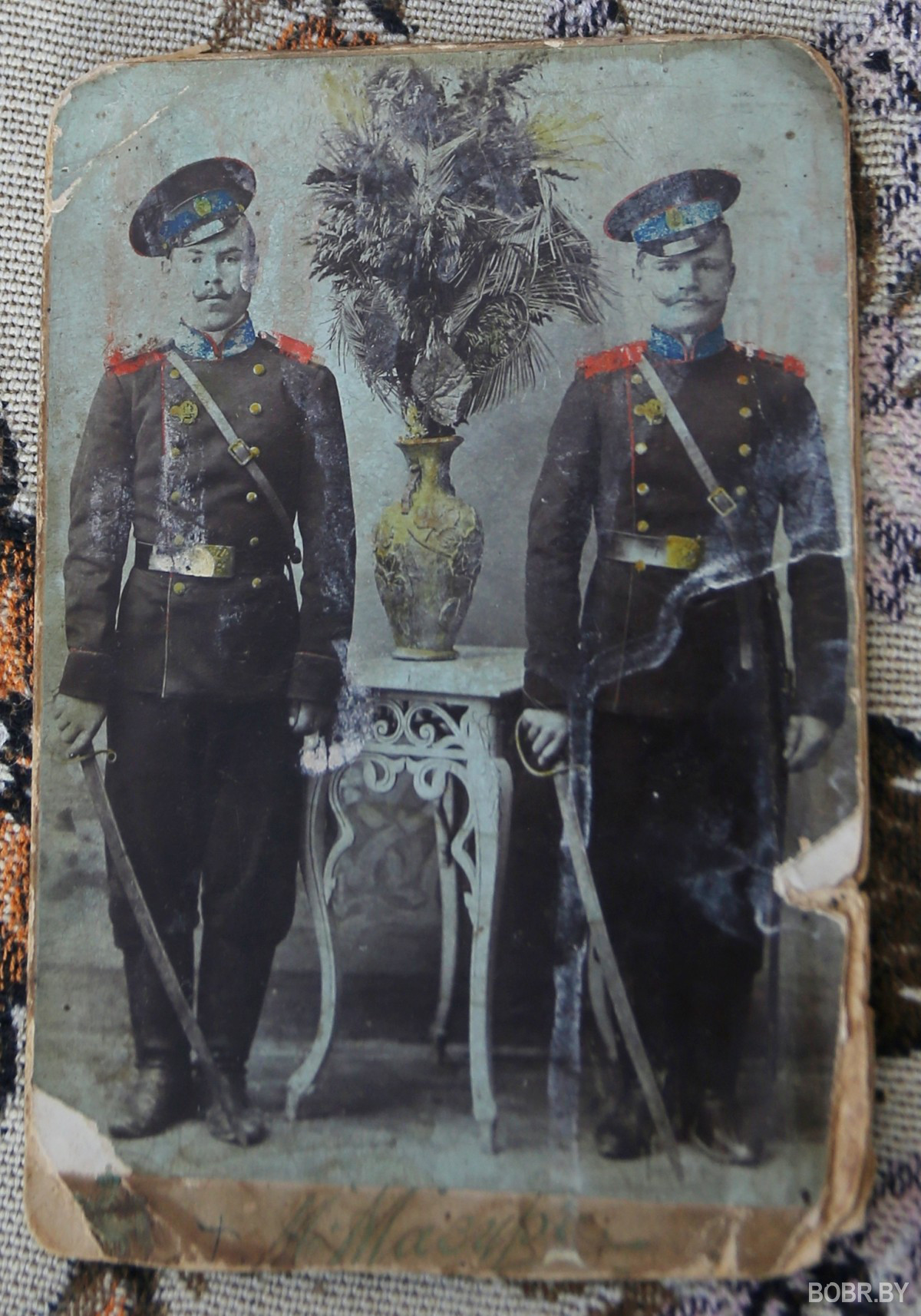

Ерасту Андреевичу Иванову в марте 2026 года исполнится 100 лет. Этот долгожитель подростком пережил блокаду Ленинграда в осажденном городе, на заводе делал оружие для советской армии. Его отец Андрей Харитонович, доживший до 108 лет, воевал в Первую мировую войну, служил в гарнизоне Бобруйской крепости и даже видел Николая II.

Корреспондент BOBR.BY побывала в гостях у семьи, в которой бережно хранится память. Собрать воспоминания в одном тексте было идеей Екатерины Чайко, внучки Ераста Андреевича. А мама Екатерины, Елена Ерастовна Иванова, уже давно заполняет страницы семейной летописи. Ее записи пригодились для статей в двух энциклопедических книгах по истории края и для этой публикации.

Так в чем секрет долголетия и бодрости духа? Как переживать грозные времена и сохранять в себе человека, сберегать свою семью? О каких своих делах с гордостью вспоминает человек на самом пороге своего столетия?

Ераст Иванов, довоенное фото

«Я не знаю, почему я остался жив. Это чудо какое-то»

«Всю жизнь отец избегал воспоминаний о войне, - вспоминает Елена Ерастовна, - Только после 70 лет начал что-то рассказывать нам. Но он всегда стремился покупать гораздо больше еды, чем надо. Особенно лакомств для нас, детей. И хранить-то эти пряники и конфеты было негде, они лежали в ведрах».

Ераст Андреевич родился 10 марта 1926 года в семье старообрядческого священника Андрея Харитоновича Иванова. Жили сначала в деревне Березовое Болото Кличевского района, позже – в Лекерта.

В 1941 году в Бобруйске он увидел объявление о наборе в железнодорожное ФЗУ (так раньше назывались ПТУ) в Ленинграде. И вместе с двоюродным братом Петром он поехал учиться на машиниста. А через три месяца началась война.

«Вспоминать не хочется, потому что никто не поверит. Я бы и сам не поверил если бы кто рассказал» – так говорит о своей жизни в осажденном городе Ераст Андреевич.

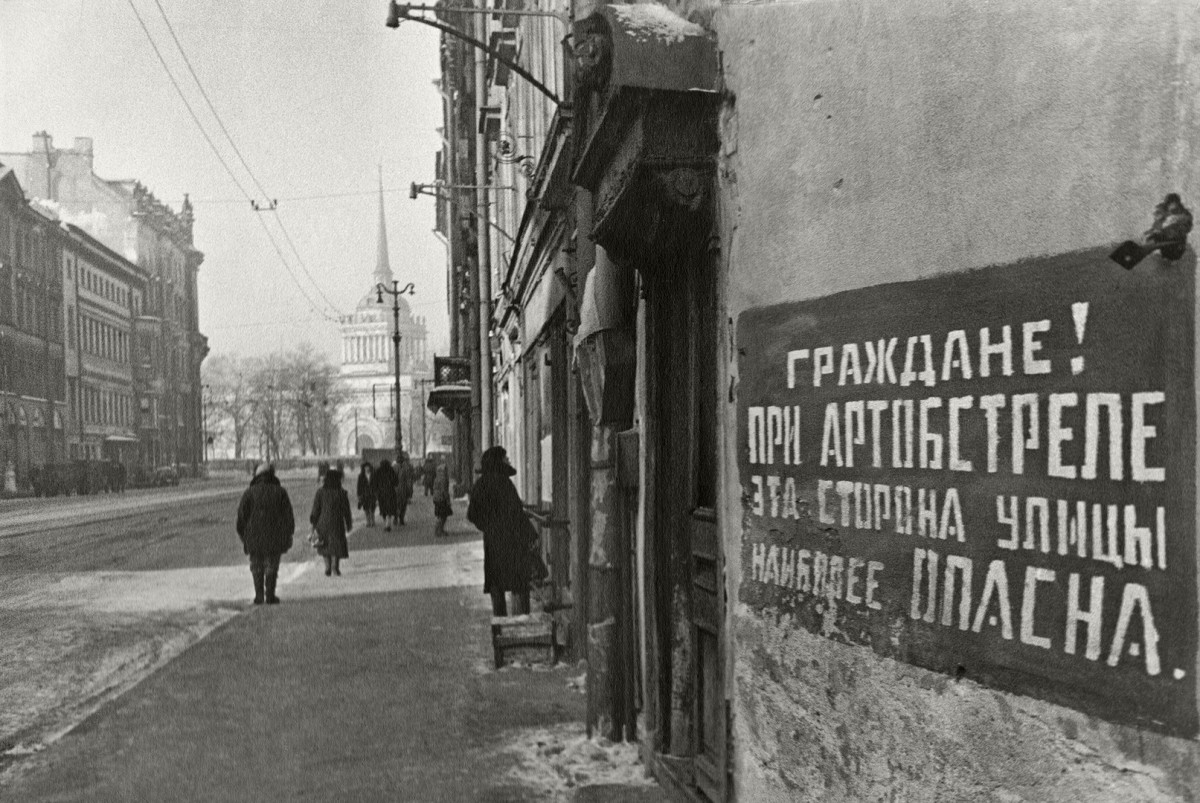

В Ленинград пришла война. Сентябрь 1941 г. Фото: Тарасевич Всеволод

«В первые дни войны магазины стояли открытые»

В день, когда на Ленинград начали падать немецкие снаряды, Ераст Иванов вместе с товарищами по учебе учились укладывать шпалы на железной дороге. Он вспоминает: «Над нами пролетел немецкий бомбардировщик, сделал круг и посыпались снаряды, которые не падали, а разрывались в воздухе свинцовым дождём. Убивали всех вокруг. Паровоз, на котором мы приехали, сбило волной, и он не мог ехать. А машинист, чтобы немцы не увели этот паровоз, вынул колосники, стопки и кинул их в болото. Все побежали врассыпную. Скитались как бродячие собаки. Ночью мы прятались в амбаре с земляным полом, в остальное время ходили по лесу, искали бруснику, больше никакой еды и не было».

Жители Ленинграда покидают свои дома, разрушенные немецкими войсками. Фото: Кудояров Борис

Солдаты отступающих войск, говорит Ераст Андреевич, иногда имели одну винтовку на пятерых, зато у всех были противогазы. Многие их выбрасывали, так они и лежали на дорогах.

В первые дни войны магазины в городе стояли открытые: бери, что хочешь, вспоминает Ераст Андреевич: «Однажды мы с товарищем зашли в такой брошенный магазин. Мы взяли оттуда по паре сапог. Принесли их в цех, а начальник приказал вернуть их обратно. Идти назад я побоялся, закопал сапоги под деревом. Теперь всегда шучу, что, может, потому дочери мои в Ленинграде живут, что я сапоги там закопал».

Вот еще одно воспоминание первых месяцев войны: «Волхов – река, такая, как Березина. На этой стороне город Ленинград, а с другой – поле. Вот оттуда немцы и пошли, с этого поля. Их сбрасывали с самолета. Через Волхов был железнодорожный мост. На мосту стоял пулемёт, и пулемётчик строчил, чтобы немцы не вошли в Ленинград. Они падали с моста, кричали-ревели. Если бы они прошли, они бы нас всех перебили, было страшно. Один человек спас всех, расстрелял немцев».

Невский проспект, 1943 год. Фото: Шиманский Сергей

«На заводе работали подростки 14-15 лет»

После начала войны 15-летний Ераст Андреевич пошел работать на завод по сборке автоматов в Ленинграде: «Двоюродный брат, с которым мы вместе приехали учиться, пошел на фронт, он был чуть старше. А я не проходил по возрасту. Первое время стоял на сборке автоматов Калашникова, нужно было на станке обрабатывать сварной шов на стволе. У меня была норма 1.500 стволов за смену. По двое суток стоишь, холод, металлическая пыль. Никаких спецовок, рукавиц и очков не было. Потом я заболел, у меня был туберкулёз лёгких. Вывеска над моим рабочим местом была такая: «Иванов страдает туберкулёзом лёгких». Лекарств не было, только бутыль с хвойными лапками, иголками. Их заливали водой, настаивали и заставляли пить».

Школьники за сборкой пулеметов «Максим» на заводе № 810 в блокадном Ленинграде, 1942. Фото: Чертов Григорий

На заводе работали такие же 14-15-летние подростки, как и Ераст Андреевич, взрослых не было. Он вспоминает, что во время работы кто-то время от времени падал в обморок от голода и усталости. Однажды девушка, которая работала на токарном станке в ночную смену, заснула и ее волосы попали в работающую машину. Она погибла, картина ее смерти была жуткой.

Выживали немногие. Лежали мёртвые и на улице, их никто не хоронил. Здоровых людей не было — у всех еле душа в теле держалась.

Девочки-подростки Нина Николаева и Валя Волкова на сборке автоматов ППД на заводе имени С.П. Воскова в блокадном Ленинграде, 1943. Фото: Струнников Сергей

Котлета из картофельных очистков и сборка «Катюш»

Быт был суров. Ераст Андреевич вспоминает: «Мы, работавшие на заводе, спали в бараке, а барак — это большой сарай из досок. Железные койки, вместо матрасов — две доски, одеяла не было, подушки не было. А зима - мороз, холодина, уже и доски эти палили.

Дети работают на производстве реактивных снарядов М-28 на заводе в Ленинграде

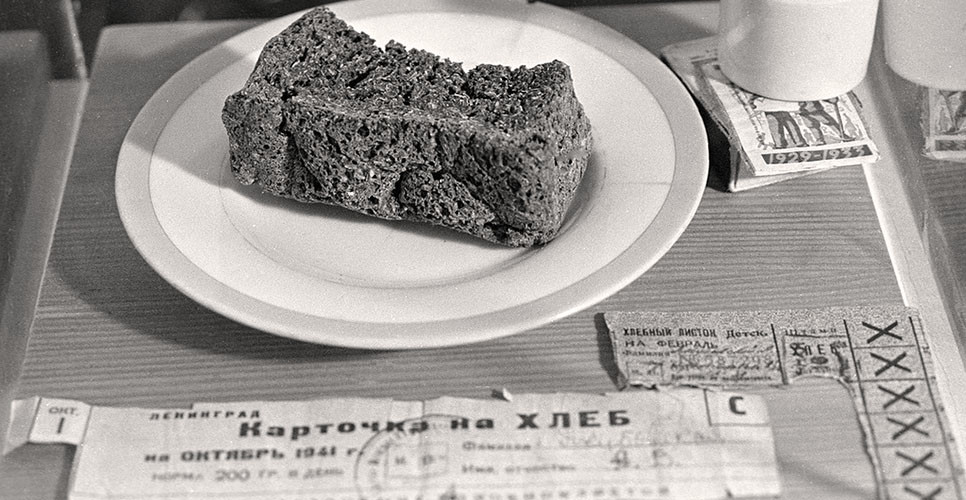

Расписание было такое: еда один раз в день, обедали в 12 часов. Тарелки были железные. Кормили супом-рассольником из огурцов солёных, довоенных. На второе - котлета, только не из мяса, а из картофельных или морковных очистков. Картошки не было, только очистки. Так кто ее съедал? Питание в блокаду было нормировано: пять грамм сахара в день, пять грамм жиров, 20 грамм крупы – в общий котел и кусочек хлеба из жмыха в 125 грамм».

После освобождений Ленинграда заводчан эвакуировали в Киров. Сначала Ераст Андреевич попал в больницу в связи туберкулезом, где пролежал два месяца. После выздоровления пошёл работать на Кировский завод номер 367 в цех номер 10. На этот раз на сборку легендарных «Катюш». «На «Катюшах» работали на сверлильных станках, по 12 часов, с 8 до 8, в холоде и голоде. А в ночную смену делали станки».

Легкий крейсер «Киров» салютует в честь окончательного прорыва блокады Ленинграда, 27 января 1944

После окончания войны кировский завод переоборудовали под мирную продукцию, Ераст Иванов собирал краны для паровозов.

В 1946 ему дали отпуск, и он съездил на побывку к родителям в Лекерта. Вскоре на завод пришёл запрос, и он окончательно вернулся в родные места. 22 июля 1946 года Ераст Андреевич был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

«На родине я сразу начал строить свой дом»

Дома он устроился на работу в Центральные ремонтные мастерские Бобруйска. Когда предприятие закрыли, перешёл в почтовое отделение; работал вулканизаторщиком, сварщиком. Позже 24 года работал на бобруйской автобазе №10. Затем ушёл на Спецавтопредприятие, где отработал шофёром до самой пенсии. В молодости Ераст Андреевич участвовал и в освоении целины: три месяца работал водителем в селе Партизанка колхоза имени Амангельды в Акмолинской области в Казахстане.

Первое, что сделал Ераст Иванов после возвращения на родину – начал строить собственный дом. В этом доме он живет до сих пор. В браке с первой супругой родился сын Василий (1954). К сожалению, жена умерла. Со второй супругой Матреной Ивановной Боровиковой прожили 57 лет, вырастили пятерых детей: Василия, Клавдию, Григория, Ирину и Елену.

Матрены Ивановны не стало в 2016 году, в 2019 ушёл из жизни старший сын Василий.

Клавдия с Ириной живут в Санкт-Петербурге. Старшая дочь Клавдия по стопам отца отправилась учиться в Ленинград, в 1989 году окончила университет журналистики. Ирина после окончания с золотой медалью Могилевского ПТУ была распределена на работу в Ленинград.

В настоящее время Ераст Андреевич живет с дочерью Еленой и внучкой Екатериной в своем доме в Лекерта.

Дочь Елена вспоминает, что ни разу не слышала от отца резкого слова, тем более мата. Постоянно читал – все подряд. Любил и старался опекать животных. По осени, когда через Лекерта проезжали дачники из соседних деревень и бросали в деревне своих собак и кошек, в своей домашней котельной собирал до восьми беспризорных животных – обогреть и накормить.

Когда был моложе, облагораживал родники на речке Бобруйке. Ставил мостки, трубу с краником, чтобы люди смогли набрать криничной воды на чай.

Как и многие люди его поколения, Ераст Андреевич любил музыку и научился играть на гармони еще до войны. В молодости был способен ехать на велосипеде, не держать за руль и при этом играть на гармошке.

Ераст Иванов, ок.1986

80 лет спустя

После перенесенного инсульта Ераст Иванов чувствует себя хуже, чем до этого. Память подводит, многого не помнит. Но все-таки выходит из дома, старается делать какую-то посильную работу на своем подворье. Например, одно из его хобби – декоративное украшение построек различными материалами.

Дочери и внучке он обычно рассказывает все об одних и тех же случаях блокадных лет. Война для него стала шоковым переживанием и стрессом на всю оставшуюся жизнь. Особенно остро он всё воспринимает накануне Дня Победы, всегда слезы на глазах и боль в душе. В эти дни к нему нередко наведываются журналисты, руководство Бобруйского района, чтобы поздравить и поблагодарить за труд, за вклад в победу над фашизмом. По словам Елены Ерастовны, ее отца трогают эти визиты, он ждет их с радостью.

Почти 100-летний Ераст Иванов каждый день смотрит новости по телевизору. Очень переживает за Беларусь, за будущее поколение, поддерживает нынешнего президента. Повторяет, что всё можно выдержать - холод, голод, самое главное, чтобы не было войны.

На вопрос, чем гордится, оглядываясь на свою жизнь, Ераст Андреевич говорит: «Тем горжусь, что не стал разгильдяем, не ушел бродяжничать, когда началась война, а пошел на завод. И еще тем, что построил своими руками дом, в котором живу».

Про деда из XIX века

«Я очень хорошо помню дедушку Андрейку, он нянчил меня маленькую, ведь садиков в деревне не было, - вспоминает Елена Ерастовна, - Он родился в 1884 году, а умер в 1992 прожив 108 лет в силе и ясном уме до последнего дня. Сожалею, что не проводила с ним больше времени, что так многое упущено из истории его жизни.

Помню, что он был очень аккуратный, интеллигентный. Любил детей, для нас у него всегда находилось угощение: конфеты, семечки или сушёные яблоки. С уважением относился к людям, даже к детям обращался на «вы». Вел аскетичный образ жизни. Посты держал строго, соблюдал умеренность в еде (никогда не ужинал), вместо чая заваривались травы (зверобой, липа, чабрец, веточки вишни, малины, смородины).

После крестин. Лекерта, 1986. Крайний справа в первом ряду - Ераст Иванов, второй справа - Андрей Иванов

Был чистоплотным, ему было важно, чтобы рубашки были чистые. Берег свои хромовые сапоги, ухаживал за ними. Каждую неделю я подстригала ему бороду: возможно, это какая-то армейская привычка. Он служил в Бобруйской крепости, был писарем. Занавески на окнах должны были быть накрахмалены. Постоянно читал газеты и священные книги. Иногда, когда был один, что-то тихонько напевал про себя. Что это были за песни? Как-то он сказал, что был запевалой во времена службы.

У него была очень правильная речь со специфически русским выговором, я его перенимала. Когда маленькой приезжала к родне на Гомельщину, все удивлялись, почему я говорю по-русски так чисто».

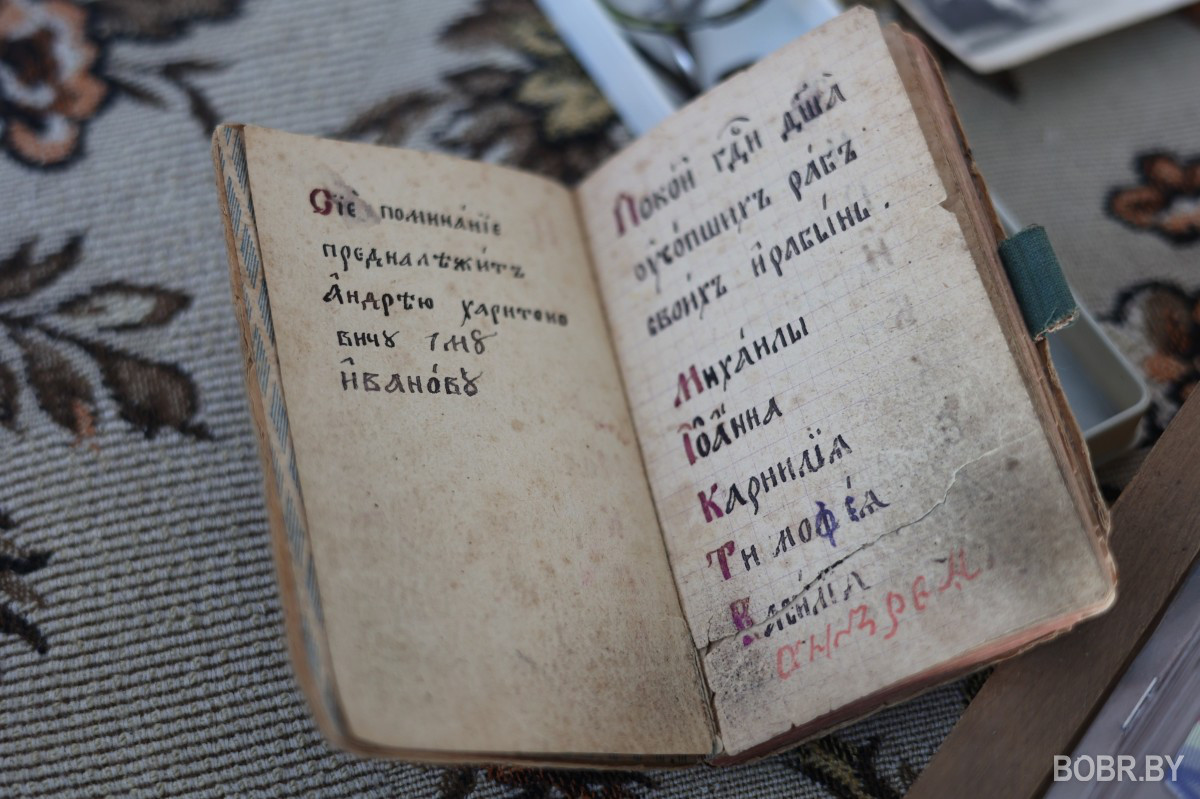

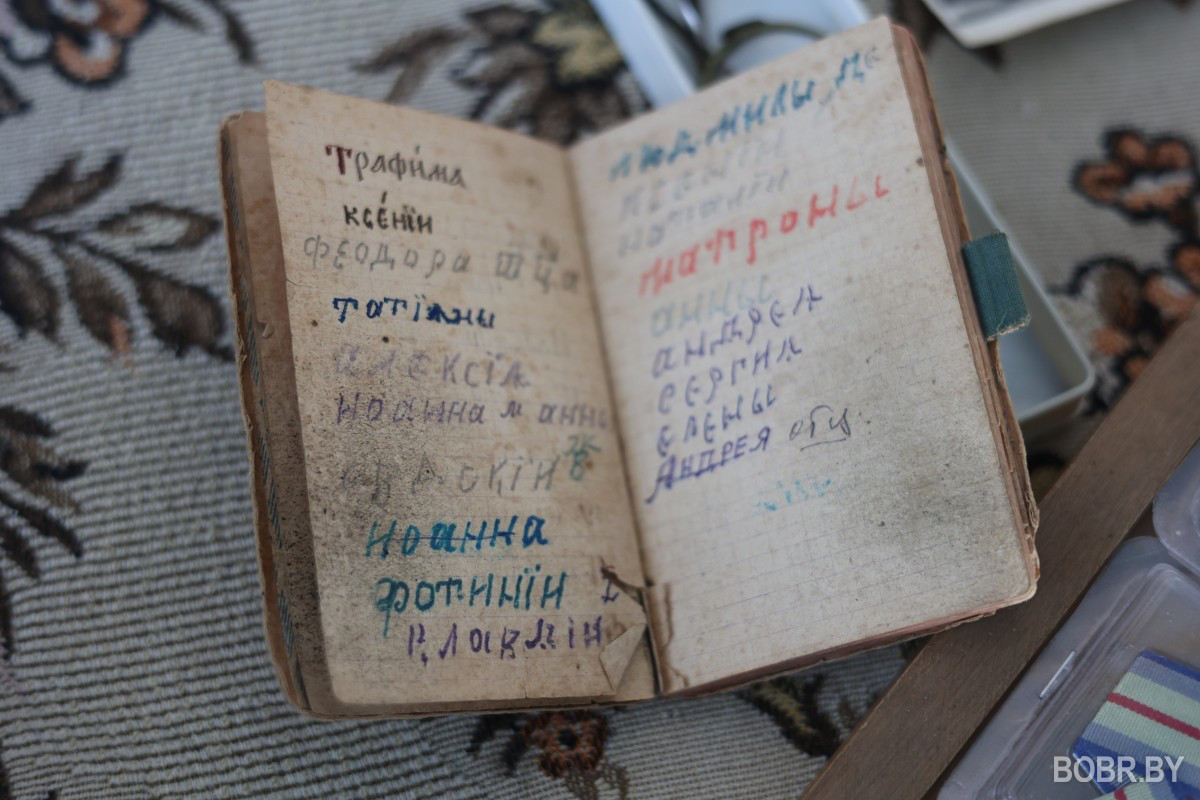

Семейная поминальная книжица

Староверская кругосветка

Корни рода Ивановых идут из России, cемья принадлежала к староверам. В XVII веке, когда произошёл раскол Русской Православной Церкви, Ивановы, спасаясь от преследования, вынуждены были уехать в Литву. Жили под Вильнюсом. Затем перебрались в деревню Берёзовое Болото Кличевского района. Сейчас этой деревни не существует, на ее месте стоит памятник жителям, погибшим в годы ВОВ. О том, что тут жили люди, напоминают лишь заросли шиповника, а может, и одичавших кустовых роз. Один из кустиков Елена Ерастовна много лет назад привезла и посадила в Лекерта, как напоминание об истории семьи.

В Березовом Болоте, по семейным воспоминаниям Ивановых, было четыре дома, жители деревни были родней между собой.

В семье деда Ераста Андреевича - Харитона было одиннадцать детей. Жили зажиточно. Имели своё хозяйство, пахали землю. Все очень много работали. На Троицу и Пасху, большие церковные праздники глава семейства, Харитон Иванов, нагружал целую телегу продуктов: крупы, мука, мясо, хлеб и развозил нуждающимся людям, а также в бобруйские больницу и тюрьму.

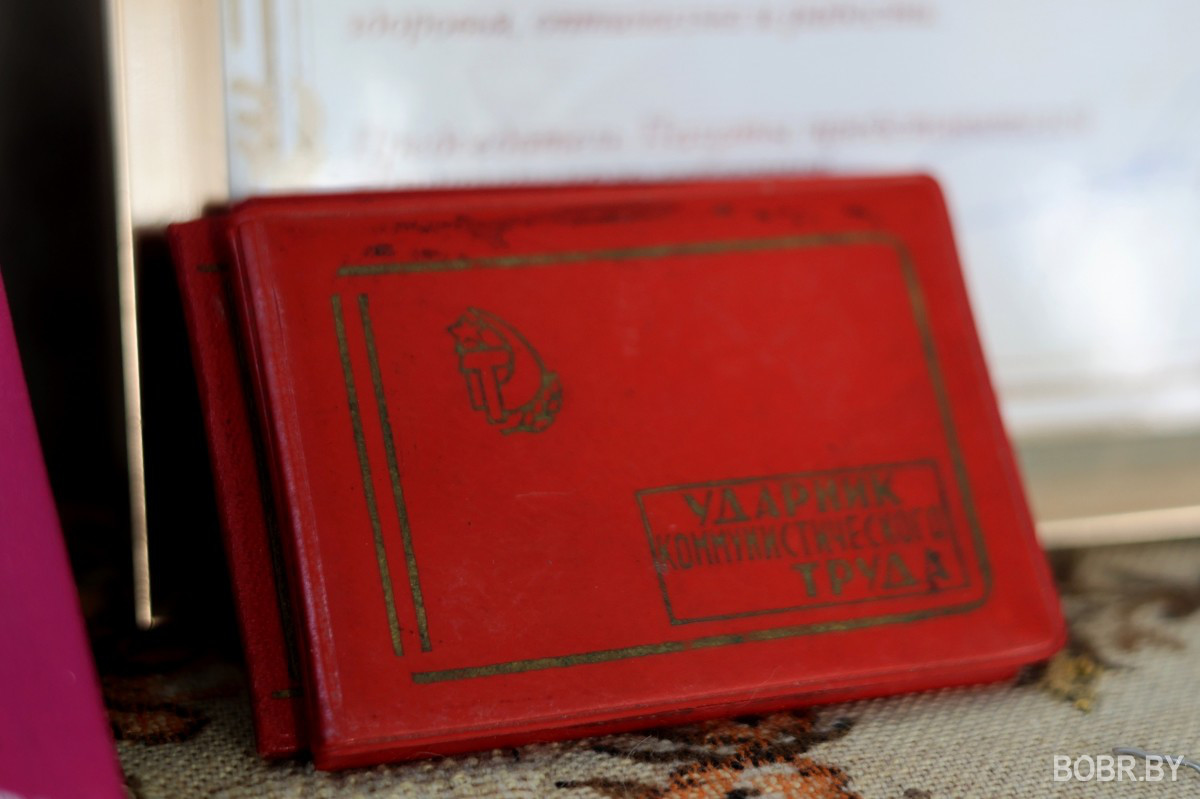

Дядя Ераста Андреевича Трофим с женой и сыном

Фронтовик Первой Мировой войны

Андрей Харитонович служил в Бобруйской крепости семь лет. Видел царя Николая II, когда тот посещал Бобруйск и приезжал в крепость. По рассказам Андрея Иванова, он при этом стоял на плацу первым в колонне. Внучке он рассказывал, что под крепостью есть подземные ходы, один из которых выходит в лесу рядом с деревней Брожа. Но рассказывать подробнее не соглашался, говорил: государственная тайна!

Андрей Иванов участвовал в Первой мировой войне 1914-1918 года с Германией. Служил в разведке. Был ранен и контужен. Награждён двумя Георгиевскими крестами. Золотым Георгиевским крестом - за снятие флага с немецкого штаба и за взятие языка в высоком чине. Серебряным - за то, что в тылу врага перерезал колючую проволоку и провода связи, обеспечив прорыв армии, возможность пойти в атаку.

Женился Андрей Харитонович на крестьянской девушке Фотинье Гончаровой из деревни Вязовка. Родилось трое детей.

На новом месте

После прихода советской власти Андрей Иванов некоторое время был лесником, добывал шкурки животных на сдачу. Однако оставаться на старом месте было опасно: и Андрей Харитонович, и его отец были священниками-старообрядцами. Книги и богослужебную утварь в то время прятали, где придется. Служба в царской армии также не добавляла Андрею Иванову благонадежности в глазах советской власти.

Поэтому в 1936 году вся семья снялась с обжитого места и переехала на постоянное место жительства в посёлок Лекерта. Тогда весь этот поселок состоял из четырех подворий, в них жили только евреи. От фамилии одной из семей и пошло название поселка. Участок под новый дом пришлось раскорчевывать от леса. После переезда Андрей Харитонович работал бригадиром в местном колхозе, где выращивали коксагыз.

Очки Андрея Харитоновича Иванова

Семья Ивановых была верующей, посты соблюдали строго. Поскольку во времена СССР религия была под запретом, люди тайно приходили к ним домой и молились. Андрей Харитонович проводил службы для единоверцев, крестил детей. Денег не брал, считал это большим грехом.

Андрей Харитонович прожил 108 лет, его жена Фотинья - 95 лет.

Люди вспоминали его с теплом. Знавшие его говорили о нем «великой души был человек».

Про семейное долголетие

Как прожить 100 лет в здравии и ясном уме?

Ераст Андреевич связывает долголетие своей семьи с активным образом жизни, с питанием, экологией. Раньше питание было натуральным, воздух - чистым, никто из семьи не пил и не курил. И ещё предки держали строгие посты: дед Харитон был священником, отец Андрей Харитонович возглавлял местную старообрядческую общину, поэтому правил держались строго.

Нужно учитывать и то, что вся еда готовилась в печке. А чтобы выжить, нужно было много работать. У деда Харитона и его жены Макриды было 11 детей и все они работали на земле. Сами пахали, сажали овощи, сеяли зерно, лен. Было своё хозяйство корова, конь, гуси, утки. Мельница своя была, мололи муку. Изо льна ткали одежду, покрывала.

Сам Ераст Андреевич придерживается умеренность в еде. Колбасы, сосиски под запретом, мясо тоже не приветствует. На протяжении всей жизни никогда не ужинает. Предпочтение отдаёт простым блюдам, в основном питается кашами, блинами, домашней выпечкой.

Возможно ли современному горожанину в наше время применить все перечисленное к своей жизни? Пожалуй, можно. Физический труд, ограничения в еде, отказ от вредных привычек могут не быть буквально такими, как 150 лет назад. Но суть может быть подобной, и вдохновляющий пример есть. Желаем здоровья и радости Ерасту Андреевичу Иванову и поздравляем его с Днем Победы, с его праздником.

Фото Анны Семеновой и из архива семьи Ивановых